问:孩子3岁,有多动倾向,家里老人说“孩子长大就好了,不用管”,想知道多动症几岁可以自愈?真的能等孩子自己好吗?

从临床经验来看,多动症没有明确的“自愈年龄”,仅有少数轻度倾向的孩子(约15%),在良好的家庭引导和成长环境中,可能随年龄增长(通常6-12岁),神经系统逐渐成熟,行为表现逐渐接近正常孩子,但这并非“普遍的自愈规律”;而多数孩子若不及时干预,症状可能持续到小学、中学,甚至影响成年后的工作与生活,无法依靠“等待自愈”解决问题。

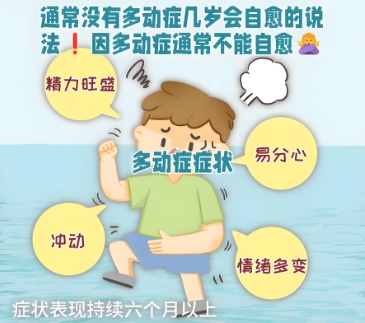

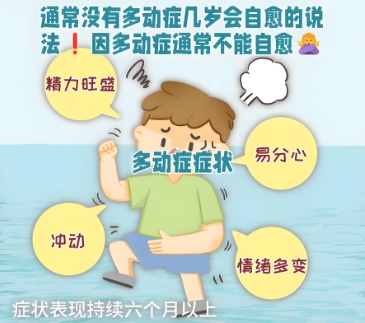

孩子多动症几岁自愈

孩子多动症几岁自愈

广州天使儿童医院接诊的一位6岁孩子,3岁时已有多动倾向,家长听老人建议“等自愈”,未进行干预,到6岁时不仅坐不住,还出现频繁打断课堂、与同学冲突的问题,干预难度比早期明显增加。医生强调:“没有明确的自愈年龄,等待自愈反而可能错过2-6岁的黄金干预期,这个阶段干预效果更明显,且多以游戏化训练为主,孩子接受度高。”

问:为什么说“等待自愈”风险高?即使有少数孩子能自愈,也不能等吗?

等待自愈的核心风险在于“无法提前判断孩子是否属于‘能自愈’的少数情况”,家长可能在等待中错过最佳干预时机,导致孩子症状加重,甚至产生不可逆的影响(如因行为问题被同伴孤立,产生自卑心理)。

比如有的孩子虽有轻度倾向,但因长期缺乏正确引导,逐渐养成“无法专注完成任务”“冲动解决问题”的习惯,即使后续神经系统成熟,这些不良习惯也难以纠正,影响学习效率;还有的孩子因多动症状频繁被批评,逐渐失去自信,对集体活动产生抵触,这些心理层面的影响,不会随年龄增长自然消失。

广州天使儿童医院的医生建议:“即使怀疑孩子可能自愈,也应先通过专业评估明确情况,若属于轻度倾向,可在医生指导下进行家庭引导,而非完全放任等待;若症状已影响生活,则需及时干预,避免风险。”

问:如果孩子症状较轻,暂时不想干预,该如何引导才能增加“自然改善”的可能?

若孩子症状较轻,且经专业评估无需正式干预,家长可通过“科学家庭引导”为孩子创造良好的成长环境,帮助其逐步适应:一是建立规律作息,固定每天的吃饭、睡觉、玩耍、学习时间,让孩子形成稳定的生活节奏,减少多动诱因;二是开展“短时间专注游戏”,每天陪孩子玩10-15分钟需要专注的游戏(如串珠子、找不同),逐步延长专注时长;三是采用“正向激励”,孩子出现良好行为(如专注完成任务、主动等待)时,及时表扬具体行为(如“你刚才安静拼了10分钟积木,特别棒”),强化正确行为。

家长也可定期通过广州天使儿童医院的在线咨询,反馈孩子情况,获取专业引导建议,避免自行引导走弯路。有位家长通过科学引导,孩子的轻度倾向在半年内逐渐改善,未启动正式干预,既避免了孩子压力,又达到了良好效果。

问:若想确认孩子是否有“自愈可能”,需要做哪些检查或评估?

确认孩子是否有自愈可能,无需特殊检查,主要通过“专业行为评估”判断:医生会结合孩子的年龄、症状严重程度、行为表现的持续性与影响范围,以及家庭引导的可行性,综合判断孩子是否有“自然改善”的潜力。

比如广州天使儿童医院会通过“跨场景行为观察”(家庭、幼儿园表现)、“发育水平评估”(语言、社交能力是否正常),以及“家长引导能力评估”(家长是否能坚持科学引导),给出“可观察引导”或“需干预”的建议。若评估后认为孩子有自然改善的可能,医生会提供具体的家庭引导方案,并建议定期随访,观察情况变化;若评估后认为自愈概率低,则会建议及时干预。

温馨提示:

多动症没有明确的自愈年龄,等待自愈风险高且概率低(不足15%),不要因“孩子长大就好”的说法延误干预。若孩子有多动倾向,可通过广州天使儿童医院的在线咨询,描述孩子情况获取专业评估建议,若需进一步确认,可提前预约挂号带孩子到院。早评估、早引导或干预,才能帮助孩子更好地成长,避免症状加重影响未来。